Résumé

Ivan Agbessi ADELA-LOTSUI J’arrivai ce matin au centre. 07 heures 32 étaient à l’horloge, lorsque je jetai du regard rapide à mon poignet, marchant dans le hall pour accéder à mon bureau. Je devais débuter à 8 heures. J’avais de ce fait encore du temps pour vérifier vite fait un rapport pour lequel je prenais cette avance. Je me précipitais surtout pour que l’infirmière qui allait me fournir le rapport ne quittât pas avant mon arrivée. Elle descendait à 7h 30. J’étais vraisemblablement dans le temps pour alors l’avoir. Dans le hall pour le bureau, je vis venir dans ma direction, très stressée, l’une des infirmières en poste................

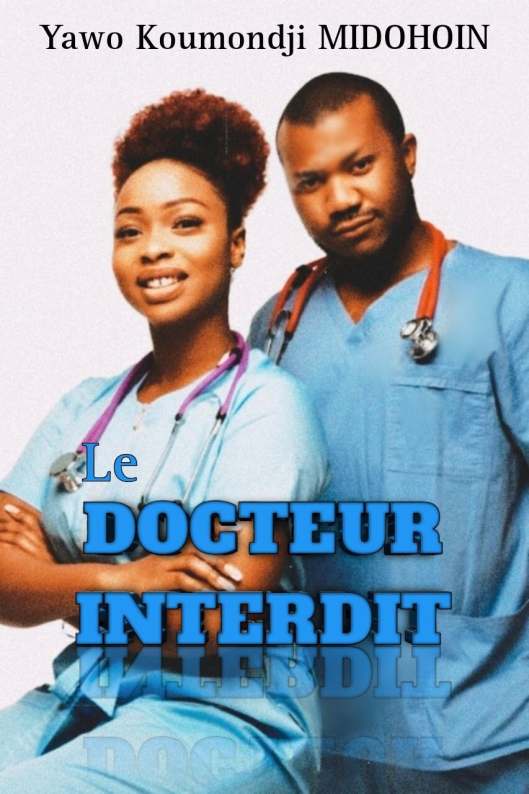

SIKAVI, LA FIANCÉE DU DOCTEUR

Ivan Agbessi ADELA-LOTSUI

J’arrivai ce matin au centre. 07 heures 32 étaient à l’horloge, lorsque je jetai du regard rapide à mon poignet, marchant dans le hall pour accéder à mon bureau. Je devais débuter à 8 heures. J’avais de ce fait encore du temps pour vérifier vite fait un rapport pour lequel je prenais cette avance. Je me précipitais surtout pour que l’infirmière qui allait me fournir le rapport ne quittât pas avant mon arrivée. Elle descendait à 7h 30. J’étais vraisemblablement dans le temps pour alors l’avoir.

Dans le hall pour le bureau, je vis venir dans ma direction, très stressée, l’une des infirmières en poste ce matin, et qui avait jusqu’à midi : Bernice HOUNDOADIKA, sortie de l’une des chambres ; la chambre 017. Elle s’était sprintée d’une manière dès que son regard me frôla.

—Bon arrivé, docteur ! me souhaita-t-elle.

Nous nous retrouvions déjà face à face. Elle était de toute une transe, et ajouta du coup à la salutation, pour m’informer :

—Dieu merci, vous êtes déjà là ! Le patient de la chambre 017 ne fait que gémir de douleurs depuis plus d'une heure déjà après être suivi par docteur...

Et elle hésita à prononcer le nom du collègue concerné.

—Pourquoi vous peinez à donner le nom, madame HOUNDOADIKA ? elle était une jeune femme mariée.

Les yeux, baissés, bien évidemment par appréhension, elle me flanqua au visage :

—Vous savez de qui je veux parler, et aussi vous savez pourquoi, docteur !

Je sus tout de suite de qui elle parlait effectivement. Cependant, je fus plutôt remonté, par pareille attitude qu’elle m’affichait, même si je voyais bien aussi l’autre raison pour laquelle elle arborait cette attitude-là en face de moi. De plus, sa résignation ainsi que celle du reste du corps soignant en poste ce matin pour laisser le patient vivre le martyre me serrèrent les tripes. Moult fois, je leur faisais tous des rappels sur les locaux où nous nous retrouvions, eux et moi, sur ce pourquoi nous étions là. Et non pour un collègue. Qu’importe qu’il était leur supérieur, ils n’avaient à le craindre pour quelque motif, et renoncer à leur sacerdoce ou le reléguer.

—Je vous ai toujours interdit ce comportement devant moi, qu'ici, est un cadre professionnel, et c’est des vies humaines en jeu dans nos mains ! l’admonestai-je d’un timbre catégorique et nerveux.

Elle baissa encore les yeux et s’excusa dans la gorge :

—Désolée, Docteur !

—Où est-elle ?

—Elle est sortie, nul ne sait où elle est allée.

C’est là je fus même scandalisé, irrité.

—Quoi ! Et vous avez laissé le patient dans ses douleurs comme ça sans rien faire !

—Vous savez bien que nous ne pouvons rien faire sans son ordre après qu'elle a touché un patient dans cet hôpital. Le ciel, même dans sa clémence, ne pourrait pas éviter de s'effondrer sur nous.

Je fus excessivement dépassé.

—Décidément..., laissez-moi passer !

Elle se décala pour me faire le passage. Je la dépassai outrément, elle me suivit. Je me dirigeai, hativement, vers la chambre dix-sept où était alité un homme de la soixantaine, victime d'un accident depuis une semaine déjà. J’y allai, sans même penser aller chercher ma blouse et elle m’emboitait au pas. Nous pénétrâmes la salle. Je vis le vieil homme tout geignant dans son lit. Nous fûmes à sa hauteur.

—Bonjour, monsieur APETI, comment vous allez ?

Ma nervosité de l’instant était déjà égaillée, spontanément, au pied du lit du patient. C’était ça, pour le bien de mon travail. Un corps soignant ne devrait pour rien approcher un patient et le toucher pour quelque soin sans avoir au préalable ses esprits calmes et apaisés. La colère est alors prohibée au chevet des patients et cela requiert du professionnalisme, et surtout de la passion pour le métier et le respect de l’être humain.

—Comme vous pouvez le remarquer, je meurs de douleurs depuis plus d’une heure déjà et il n’y a personne pour s'occuper de moi, me fit observer le pauvre abandonné, de toute sa peine.

Ma voix, habillée de douceur, je lui portai les excuses.

—Excusez-nous, nous sommes là et nous allons nous occuper de vous !

Je me tournai ensuite vers l’infirmière :

—Mademoiselle KAO est là ?

—Oui, elle est là. Je vous l'appelle, s'il vous plaît, docteur ?

—Non ! Apportez plutôt ce dont nous avons besoin pour nous occuper de notre patient d'abord !

Elle alla vite apporter sur un plateau, une seringue, du coton, de l’alcool et les produits qu’il fallait pour stabiliser le patient, ce que je lui inoculai en augmentant un peu les doses.

—Ça va aller, monsieur APETI. Soyez relax. Vous allez dormir et à votre réveil, vous irez beaucoup mieux.

—Merci, Docteur !

Je lui affichai un sourire réconfortant puis me tournai à sa fille qui était à son chevet :

—A son reveil, donnez-lui à manger, s’il vous plaît, madame !

—Pas de souci, docteur. Mais il nous faudra combien de temps pour que l'on puisse espérer sortir, s’il vous plaît ?

—Pas de pronostics pour le moment. Nous devons faire encore certains examens et voir aussi la réaction de son cœur à cause des produits que nous lui appliquons, vu son âge. Mais ne vous en faites pas, tout ira pour le mieux.

—Merci, docteur !

Je lui affichai aussi le même sourire qu'à son papa en lui répondant « pas de quoi, madame ! » cependant que le vieil homme entrait déjà en sommeil, sous l'effet immédiat de l'injection.

Nous quittâmes le chevet du patient et j’ordonnai à madame HOUNDOADIKA de faire savoir à l’infirmière KAO de passer me voir au bureau avant de descendre si elle finissait.

https://www.facebook.com/Midohoin?mibextid=LQQJ4d

J’arrivai à mon bureau. Deux minutes à peine après que je me fus assis, attendant l’arrivée de l’infirmière KAO demandée et m’occupant à consulter un fichier, la porte s’ouvrit. Entra sur moi, Sikavi AGBLEVON. Et elle entra sans même toquer au préalable. Je fus désenchanté. Mon humeur changea du coup à sa vue. Ce fut probablement lisible sur mon visage. Bref...

—Tu es déjà là, mon amour ?

Elle était déjà en face de moi, devant le mobilier, pour ainsi me questionner.

—D’où viens-tu de la sorte ? (mon timbre nerveux était déjà revenu.)

—C'est quoi cette manière de me questionner ?

—Je te pose une question sensée, bon sang ! Comment diable tu as pu laisser un patient dans d'atroces douleurs ainsi et déserter le centre, surtout à ton heure de travail sans rien dire à qui que ce soit ?

De son air hautain, je le reconnaissais, elle me lança :

—À qui voudras-tu que je dise où je vais dans cet hôpital ? Et à cause de quel patient au juste tu me cries dessus de la sorte ?

Je fus crispé. Je secouai la tête. Un soupire, je poussai et lui dis désolé :

—Donc, tes collègues dans ce centre ne représentent jamais rien pour toi pour que tu les avertisses de tes sorties à l'heure de travail ? Et tu laisses un patient dans des douleurs après ton passage à son chevet ! Je veux être seul maintenant. J'ai des choses plus importantes desquelles m’occuper.

Elle me joua encore à ce moment-là de son importance et sa démesure.

—Tu as quoi de plus sérieux dans cet hôpital que moi qui suis devant toi ?

—Cet hôpital, comme tu l'appelles si bien, est cet endroit où toi et moi travaillons après avoir prêté serment de nous occuper de la santé et du bien-être des humains comme toi et moi encore. C’est ici que nous appliquons ce que nous disons avoir appris et que nous connaissons. C’est ici, nous venons prouver notre savoir et nous sommes appelés à le faire avec professionnalisme. Mais, avant tout, montrer l’humanité en nous !

—Je le sais aussi très bien, et puis quoi ? Une raison pour que tu me parles ainsi ?

—Décidément, toi..., lui fis-je tout simplement, car rien de ce que je disais ne la descendait de son piédestal. Cela ne suscitait absolument rien en elle autre que sa petite personne à laquelle elle collait toute sa fierté démesurée.

Mais, elle fit, cette fois-ci, avec ma dernière réaction et mes derniers mots, comme touchée par ma désolation pour me dire, d’une manière désolée et consolante :

—Ne t'en fais pas, chéri. Ne sois pas encore trop remonté ce matin comme ça, ok... !

Elle vint m’embrasser, et d’ajouter :

— « Je t’aime ! » puis, repris la sortie pour s’en aller.

Je ne secouai une fois encore que la tête.

Sikavi AGBLEVON était une collègue du centre, celle-là même qui laissa le vieil homme dans les douleurs sans qu’aucun autre soignant ne fît la moindre chose pour lui alléger ses peines. Elle était pour les autres collègues, ce que je pourrais appeler « une charge pénible », un calvaire, surtout pour les infirmiers. Sikavi était leur supplice. Sa présence rendait aux autres l’air lourd, suffoquant.

Hautaine, imbue de sa personne, elle était toujours sur ses airs et ne voyait les autres que de haut. Les mots sortaient de sa bouche acerbement ; elle n’en avait aucun contrôle. Elle était simplement d’un caractère désagréable, elle ne voyait jamais quiconque son égal. Aucun autre corps soignant ne le portait dans son cœur si ce n’était en mépris. Aucun patient ne faisait plus de deux jours dans ce centre sans se plaindre d’elle ou la détester carrément, à moins qu’elle ne passât pas à son chevet. Mais elle s’en foutait pas mal. Elle avait les mots affligeants, un langage ordurier, des propos outrageants, un comportement indigne.

Sikavi ne connaissait ni enfant, ni personne âgée. Elle ne connaissait pas femme en travail, ou la largue en vidange. C’était flippant. Il m’arrivait moi-même de me demander comment elle s’était arrangée pour se retrouver dans une blouse, une tenue aussi sacrée. Je l’avoue, elle n’avait pas sa place en médecine.

Un autre fait encore plus désolant d’elle : elle faisait toujours un travail désolant. Elle ne s’appliquait jamais à sa fonction. Elle était bien médecin, mais les infirmiers, sans trop abuser, s’y connaissaient dans le métier qu’elle. Pourtant, elle revenait de l’une des universités prestigieuses de l’autre côté des mers et océans et nantie de son diplôme d’état de docteur en médecine. La magie !

Les patients, en plus de son insolence, de son arrogance, se plaignaient aussi de son travail. C’était doublement flippant. Il fallait la surveiller de près pour qu’elle ne foute pas les vies en l’air par ses incompétences notoires. Il ne fallait jamais laisser un patient dans ses mains pour en faire ses cobayes d’expérimentation.

Le hic avec tout ça, aucun infirmier, aucune infirmière, n’avait pas à toucher à un patient que Sikavi avait déjà touché et qui se plaignait, sans qu’elle ne l’autorisât elle-même. Qui osait, devait s’attendre à son « personnage hideux » qu’elle abritait en elle et le ressortait avec de la manière. Vous comprendriez alors la frustration des infirmiers ainsi que leurs peines face aux patients que Sikavi abandonnait à leur sort si aucun autre supérieur n’était pas là ou moi-même, pour prendre la situation en main !

Je les comprenais malgré mes désirs en tant que major, qu’ils pensassent en premier aux patients pour lesquels ils s’étaient assignés. Et c’est souvent les filles qui avaient le plus sa crainte. Les hommes, les plus hardis, parvenaient quelques fois à faire fi d’elle.

Cependant, on dirait que Sikavi même était très consciente de ses tares, de sa compétence hautement défectueuse. Et que du coup, l’intervention d’un autre soignant, le pis, d’un infirmier au chevet d’un patient qu’elle touchait, lui résonnait un affront, une offense, à dessein. C’était comme si cet infirmier la narguait qu’elle n’était qu’une incompétente, n’avait pas sa place en médecine et n’était qu’une arnaque de cette profession. Et alors, elle prétendait lui enseigner le métier tandis que c’était elle, la diplômée. C’était elle, le médecin, ayant eu ses attestations dans un pays où, eux, de simples et pauvres infirmiers, n’avaient jamais mis pieds. Ceci n’est nullement un procès d’intention, c’était une réalité quotidienne, des propos qu’elle (dégueulait).

D’elle, les infirmiers se moquaient secrètement, quand elle vantait pompeusement ses mérites pour les rabaisser. Même si la hyène est horriblement crainte, on pourrait quand même bien se marrer dans son dos de sa mâchoire répugnante et son rire désagréable qu’elle n’arrête pas d’exhiber comme son atout séduction et narguer les autres qu’elle prend moins méritant qu’elle non ? C’est ce qui arrivait. Ils se cachaient pour rire de Sikavi.

Sikavi se prenait pour le nombril du monde dans ce centre malgré son travail défectueux sans aucune crainte, et était crainte par les infirmiers, et même par des docteurs malgré son comportement qui n’avait rien de professionnel et d’honorable, car ce fut la fille, l’enfant unique de madame le Ministre de la fonction publique. Et son papa était le DG d’une grande structure d’Etat de la place.

Ses parents étaient des hauts perchés. Aucun rapport sur elle n’aboutirait, personne ne voulait risquer son gagne-pain. Il n’y avait que moi pour l’affronter, lui tenir tête et tenter de la raisonner…

Et pour la petite histoire, Sikavi AGBLEVON était ma fiancée dans cet hôpital. Voilà l’autre raison pour laquelle l’infirmière HOUNDOADIKA hésitait à donner ce matin-là le nom du médecin étant passé au chevet du vieil homme APETI qui se lamentait. Madame HOUNDOADIKA appréhendait de prononcer le nom de ma fiancée devant moi. Elle évitait l’intention de m’insinuer : « votre fiancée a foutu encore une merde qu’elle a prodigué des soins ». C’était vraiment frustrant !

Ma relation avec Sikavi eut sa naissance d’une rencontre faite à Kigali, la capitale rwandaise, lors d’un atelier de travail. Elle m’avait tapé dans l’œil au premier regard. Elle était si présentable. Elle avait la classe et l’élégance. J’eus le coup de foudre pour elle. Par la suite, elle fit, brillamment, au cours du travail, un exposé. C’était éblouissant, et elle eut droit à une détonation d’applaudissements.

Les participants à cet atelier lui conféraient de paroles élogieuses, et, elle éblouissait encore, avec un sourire qu’elle dessinait magistralement sur ses lèvres, laissant voir des dents bien plantées, bien scintillantes. Etonnant non ?

Quoi de plus orgueilleux que de se savoir du même pays qu’une telle créature sublime, dotée encore d’un tel esprit éclairé, en plus de ce coup de foudre que je lui avais. Je ne manquai donc pas de l’aborder pour d’amples connaissances. La féliciter particulièrement pour son exposé. La complimenter sur ses atouts physiques, et tenter ma chance. Ce fut fait : elle était très courtoise.

J’appris d’elle autour d’une tasse de thé à laquelle je l’avais invitée et qu’elle accepta volontiers, qu’elle résidait dans cette ville européenne ou elle faisait ses études, était dans sa dernière année et reviendrait exercer au pays une fois son diplôme obtenu. La place, pour elle, était déjà garantie.

Nous avions brillamment maintenu le contact. Nos échanges étaient allés d’agréabilité en agréabilité. Ma chance tentée, alors, me sourit. Nous étions devenus un couple. A distance.

Mais, j’ignorais, jusqu’à son retour, qu’elle viendrait exercer dans le même centre que moi et serait ma collègue de service. Je fus tout de même enthousiasmé de former une équipe avec une femme aussi brillante que j’eus la chance de voir de mes propres yeux sur un podium géant. Quel leurre !

Notre relation s’officialisa avec son retour au pays. Elle me présenta à ses parents dans leur prestigieux château avec vue sur la mère. Je fis le même, la présentai aux miens dans la modeste demeure familiale, traditionnellement, au milieu de citoyens ordinaires où se trinquaient les quotidiens, bien que j’eusse mon appartement à moi où je vivais, un petit duplex dans un coin un peu écarté de la grande ville. Quelques temps après, les fiançailles furent célébrées. Il nous restait le mariage coutumier définitif et le civil. Je nous voyais en duo pour le bien de nos populations pour lesquelles nous avions emprunté cette voie. Patatras. Ce fut avec consternation et hallucination que je commençai à découvrir un autre personnage. J’avais à faire surprenamment à une Sikavi AGBLEVON, avec un caractère désagréable et une compétence déplorable, outre que la magnifique et brillante femme pour laquelle j’avais bavé ce jour à Kigali. Sa beauté enveloppait une peste, son sourire était une sournoiserie.